皆さんは、イノシトールをご存知ですか?

イノシトールとは、水溶性ビタミンに似た作用を持つ、ビタミン様物質です。

ビタミン様物質は、体内においてビタミンに似た作用をもたらすものです。

ビタミンと違い体内で合成することができるという点が特徴です。

厳密にいうとビタミンの定義と当てはまらないので、区別するためにビタミン様物質と呼ばれています。

ビタミンB群の仲間ですが、ヒトの身体に取り入れる栄養素として必ずしも必要ではない物質といわれてきました。

しかし、イノシトールの働きは妊活中や妊婦の方、また生活習慣病やうつ病などの精神疾患の方には欠かせない栄養素なのです。

それではイノシトールにはどのような働きがあるのかみていきましょう。

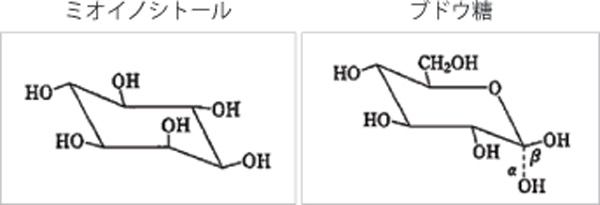

まずイノシトールには、9種類の異性体があります。

異性体というのは、同じ分子でできているのに、物理的・科学的には異なる化合物のことです。

(cis-, epi-, allo-, myo-, muco-, neo-, D-chiro-,L-chiro-, scyllo-)

一般的にイノシトールというと、9つの中の1つである『ミオイノシトール』のことを指します。

その理由は唯一、ミオイノシトールに、人の身体に作用する生物活性物質というものが存在しているからです。

ミオイノシトールは、ほとんどの細胞の中に存在していて、ヒトでは細胞内情報伝達においてセカンドメッセンジャーとして重要であり、細胞の機能と深く関与していることが分かっています。

ちなみに『ミオ』とは筋肉のことで、筋肉中に多く含まれていることから由来しています。

イノシトールは、植物中ではイノシトールまたはフィチン酸(イノシトール-6-リン酸)の形態で存在し、動物体内ではイノシトールまたはイノシトールリン酸の形態で存在しています。

※イノシトール-6-リン酸とは、イノシトールの6個のヒドロキシ基(アルコールや糖などのOH基のこと)が全てリン酸化されたもので、フィチン酸とも呼ばれています。穀物の糠や種子など多くの植物組織に存在する、主要なリンの貯蔵形態です。

発見当初はマウスやラットによる実験をもとに、1940年代に成育や毛髪を正常に保つと発表され、その後、「脂肪肝によい」「動脈硬化によい」「脳によい」「糖尿病によい」などと言われていましたが、ヒトでの有効性については、多嚢胞性卵巣症候群、強迫性障害、パニック症候群に対し有効性が示唆されているものの、うつ病、統合失調症、アルツハイマー、自閉症には効果がないことが示唆されており、糖尿病性神経症に対してはおそらく効果がないとされています。

また妊活中の女性には、インスリン抵抗性を改善する作用を持つため、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や未熟卵が取れやすい人たちに効果があるといわれています。

さらに最近では、それだけではなくFSH(卵胞刺激ホルモン)のシグナル伝達を調節して排卵をコントロールしていると言われていたり、卵母細胞の質が良い女性の血液には、イノシトールが多く含まれていることが分かっていて、卵子の質を改善することや、胚の質改善をしている事が考えられます。

その他にも、プロゲステロンというホルモンの分泌を促してくれる事が分かっています。

このホルモンは、子宮内膜の肥厚や乳腺の発育、血管を拡張して血流を確保しているなど、妊娠の維持に関わりとても重要です。

ある論文では、ミオイノシトールを無排卵や排卵不順の人が飲み始めたら、50~70%の人が順調に排卵できるよう改善し、40%の人が半年以内に妊娠したと報告されています。

また、神経管欠損症の予防にも効果があるとされ、葉酸と一緒に摂取することが推奨されています。

ある論文では、葉酸のみ摂取していた人と、葉酸だけでなくミオイノシトールも摂取していた人で成熟卵率を比較しました。

この結果、成熟卵率が、葉酸のみの摂取で66.6%、葉酸とミオイノシトールの摂取で80.5%だったと報告されています。

さらに、初乳という産後すぐから10日までの間に出る栄養がたくさん含まれた極上の母乳に含まれる成分であることがわかっています。

女性のみに限らず男性では、イノシトールがミトコンドリアに作用して、ミトコンドリアの働きであるATPの産生やエネルギーの変換の改善をすることから、OAT症候群の改善に効果があると考えられています。

※OAT症候群とは、精液所見で精子の状態があまりよくないことで、乏精子症(精子の数が少ない)・精子無力症(精子の動きが悪い)・奇形精子症(精子の正常率が低い)の三つの症状の総称のことです。

これほどの作用があると、妊活中や妊娠初期の方は、特に不足しないように摂取したい栄養素であることが分かりますね。

また、上の図のように、ミオイノシトールとブドウ糖はとても似ています。

分子式も同じ、C6H12O6です。

ブドウ糖から作られるので納得ですね。

ちなみに、ガラクトース、キシロースなど他の糖類からも作られます。

代謝経路も同じで腸管内での大部分が吸収され、さらに腎臓の糸球体で濾過した後、尿細管で再吸収されていきます。

ただし、尿細管での再吸収時にブドウ糖の吸収が優先されてしまい、ミオイノシトールは体外へと排泄されていきます。

これを利用したのが『糖尿病の診断』です。

通常の糖負荷試験では、甘い甘いサイダーを飲み、直後、30分、60分、120分と血液中の血糖値を測定しますが、血液検査の代わりに、尿検査で直後と120分でミオイノシトールを測定し、ミオイノシトールが尿中に多ければ耐糖能を検出できるのです。

コレのメリットは隠れ糖尿病の発見ができるということです。

話を戻して、どんなに過剰に摂取しても尿中に排泄されるので、動物体内では、一般的に過剰症になるリスクはないと考えられます。

私たちがイノシトールを吸収できる経路は、体内合成と食事由来の二つに大きく分けられています。

体内合成の場合、体内で糖(主にブドウ糖)を原料として合成されます。

もともと体内合成できるイノシトールの量には限度があり、年を重ねると共に、どんなに健康な人でも、体内合成できるイノシトールの量が減っていきます。

さらに、カフェイン、アルコール、脂肪、コレステロールを多く含む食品、運動を全くしない…などの影響でも、どんどん減っていくといわれています。

そこで私たちは、動物や植物に含まれているイノシトールを、食事から摂取して補っています。

イノシトールは、植物内と動物内で違った形に変換されます。

まず植物内では遊離型イノシトール又はイノシトール-6-リン酸(フィチン酸)として存在し、穀物や豆類に多く分布しています。

フィチン酸は鉄・亜鉛・カルシウム・マグネシウムなど、ミネラルの吸収を阻害してしまう可能性があるといわれてきましたが、最近では十分な栄養摂取ができている場合、特に問題ないとも考えられています。

※十分な栄養摂取とは、大量のミネラルがある場合のことで、少量のミネラルではフィチン酸によって阻害されます。いったいどのくらいの大量であるかは各成分によって異なります。

そもそも、ヒトが食べ物を体内に吸収するためには、その食べ物が水に溶けやすい状態になる必要があります。

一般にフィチン酸は、体内環境(アルカリ性下)では、鉄や亜鉛と強く結合してしまい、水に溶けにくい物質(フィチン酸塩)になると考えられています。

つまり、そのまま体内に吸収される事無くフィチン酸が鉄、亜鉛などを捕まえたまま、体外へと排出される事になります。

よって食品メーカーや研究者は食物に含まれるフィチン酸を減らす努力をしています。

ただし、ミネラル吸収阻害に要するフィチン酸摂取量は、これまでの研究から推定すると、少なくとも現実レベル(0.035%)の10倍以上を要することが推定されます。

フィチン酸は、細胞の酸化を防ぐ抗酸化作用があるといわれ、防腐剤として食材に入っていたりします。

さらに、細胞分裂を抑制する効果もあり、異常な細胞分裂が起こらないようにコントロールをしています。

細胞の酸化や異常分裂を防止することは、生物の成長や子孫への遺伝情報の伝達にかかわると考えられ、さらに癌細胞などの発生や増殖を止めるなど、癌の予防物質にもなりますが、吸収しにくいフィチン酸を含む食事を摂っても体内での利用ができるかどうかは考えものです(実験では結果がでるとは思います)。

そして、フィチン酸はリンという栄養素の源となります。

リンとは、あらゆる生物にとって欠かせない必須栄養素であり、細胞のエネルギー源となるATPの構成成分で、重要な役割を持っています。

重要な働きはあるものの、吸収率の悪いフィチン酸なので、今ではサプリも存在します。

結果的に個人的には、穀物や豆類は栄養素として食べても食べなくても良いという結論になってしまいます。

次に動物内では遊離型イノシトール又はホスファチジルイノシトールとして存在し、肝臓や筋肉、細胞膜に多く分布しています。

ホスファチジルイノシトールは、コリンと結合してリン脂質を作ります。

まず、リン脂質とはあらゆる細胞の細胞膜を構成していて、神経細胞にも多く含まれ神経活性には欠かせない物質です。

リン脂質の構成にかかわるホスファチジルイノシトールは、脳や神経組織の細胞膜のリン脂質の約2割を構成しています。

次に、リン脂質で構成される細胞膜は、細胞内と細胞外を区切り、細胞内を一定に保つために必要なものを吸収したり、必要ないものを排出したり、情報伝達としても働きます。

細胞膜がきちんと作られていないと栄養素を吸収することも、老廃物を排出することも難しくなっていくので、必然的に、細胞膜を構成するリン脂質の源としてホスファチジルイノシトールは欠かせないことが分かります。

やはり動物性食品は食べないといけませんね!!!

では毎日どれくらいの量を摂取するべきでしょうか?

1日に摂取するべき量は、基準がなくおよそ500㎎から2000㎎が一般的だといわれています。

それ以外、疾病の改善などには以下の目標量が提示されています。

肝機能障害、糖尿病性神経障害、抜け毛予防 etc・・・ 500~2000mg

うつ病、パニック障害 etc ・・・12000mg

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS) ・・・ 2000~4000mg

ちなみに私が飲んでいるのはこれでした。

500㎎を毎日6錠で3000㎎を夫婦で摂取していました。

※体外受精で、小卵胞の数が減っている場合、採卵の約3か月前から飲むとよいとされています。なぜかというと、卵子は6か月前から育ち始めるといわれていますが、外からの影響を受けるのは後半の3か月といわれているからです。

さらに、採卵の2週間前(生理頃)から卵子はグーーンッ!と大きく育っていくので、欠かさずに飲むべきでしょう。

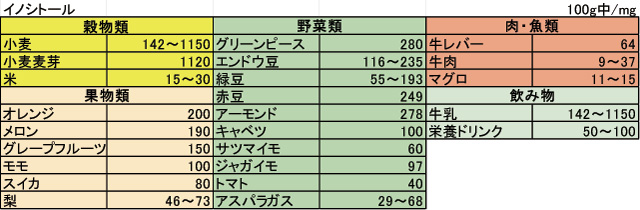

では次に、植物性と動物性の食材で、どのくらいイノシトールが含まれているのかざっくりまとめてみます。

☆イノシトールを多く含む食材☆

100gあたりのおおよその数字です。

繰り返しになりますが、イノシトールを多く含む果物類や小麦や豆類などは、植物性なので、ほとんどのイノシトールがフィチン酸として存在しています。

私たちヒトは動物なので、植物性のイノシトールは吸収しづらく、動物性のイノシトールの方が吸収しやすいということや、栄養摂取がきちんとできていない場合に、フィチン酸が増えすぎると鉄や亜鉛などのミネラルの吸収を阻害してしまう可能性があることなどが分かっています。

さらに、植物性のイノシトールを多く含んだ小麦は、スーパー糖質といわれ身体の糖化を進行させます。

糖化すると、皮膚にシワやシミ、たるみができたり、性機能障害や抜け毛、糖尿病などの様々な機関に影響を与えます。

いわゆる老化と密接な関係にあるといえますね。

ヒトの身体(特に女性)を栄養する成分に、糖質はほとんど必要ありません。

男性にとっては精子の原動力にはなりますが、女性には老化を進行させる悪者になるのです。

かといって男性も糖質の取りすぎは、結果的に糖化をまねくので危険です。

身体に必要だからといって、小麦を食べるとイノシトールは摂取できても、糖化・老化を結果的に進行させてしまうのです。

ただ、動物性や小麦以外の植物性のイノシトールを1日の通常目安量摂取しようとすると、莫大な量の肉や魚、果物を食べなければなりません。

例えば、オレンジでは125g食べると、250mgのイノシトールを含むので、1日の目安量の最低量は摂取することができます。

大体普通サイズのオレンジは、約250gの重さですが、普段食べている実の部分は約150gほどなので、一つ食べると300mgのイノシトールは摂取可能になります。

ただ、糖尿病などの生活習慣病やPCOSでは、1日の目安量は2g(2000mg)なので、普通サイズのオレンジを6個半食べなければなりません。

オレンジには、ビタミンC、葉酸などが多く含まれますが、さすがに毎日6個半のオレンジを食べるのはしんどいですよね。

植物性の中で最も含有量の多いオレンジと比べ、動物性でイノシトール250㎎摂取しようとなると400gの牛レバーが必要で、2g(2000㎎)摂取しようとなると3000g(3kg)の牛レバーを毎日食べなければなりません。

そんな大量の果物やお肉を毎日こんなに食べるなんて、はっきり言って無謀です。

必要な分だけ、きちんと摂取するにはどうしたらよいでしょう?

やはり効率よく吸収しやすい動物性のイノシトール(ホスファチジルイノシトール)をサプリで摂取することです。

サプリなら、コストも一番かからずに、最も吸収しやすい形で、簡易的に摂取できると考えられます。

ここで今まで話してきたイノシトールの作用をまとめてみます!

今回は妊活中や妊娠中の方に視野を置いて伝えてきましたが、イノシトールは幅広い作用を持っていて、様々な効果があります。

◎卵子の質を向上させる

→排卵のコントロールに関わる

→卵母細胞の質を上げる

→胚の質を上げる

◎インスリン抵抗性を改善する

→多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)を予防、改善する

→糖尿病を予防、改善する

◎母乳に含まれる

☆産後0日目:10日目までの栄養たっぷりの貴重な初乳に含まれる!!

◎体内での脂肪蓄積を予防する

→脂肪肝を予防する

→LDLコレステロールを低下させる

→動脈硬化を予防する

☆特に脂っこい食事の多い方は注意!!

◎肝機能の働きを助ける

☆アルコール摂取の多い方は注意!!

◎神経細胞の働きを助ける

→抜け毛を予防する

→うつ病、パニック障害などの精神疾患を予防する

妊娠中の糖尿病は、妊娠高血圧症候群の可能性を高め、胎児の流産や奇形、巨大児出産の原因にもなりかねません。

妊娠すると血糖値が上がりやすくなるので、妊娠前から糖尿病にかかっていると、出産のリスクが高くなります。

動脈硬化がある場合も血の流れが悪くなりやすく、子宮や卵巣に血液がうまく送れなくなり、栄養が運べなくなったりします。

こちらも、妊娠高血圧症候群の原因にもなりかねません。

もちろんPCOSや初乳などは、直接的に妊活や妊娠に関わってきます。

妊娠も出産も奇跡のような出来事です。

100%といえる妊娠率や出産率は有り得ないからこそ、1%でも可能性を上げるために、イノシトールは積極的に取り入れていくべきではないでしょうか?

皆さまの普段の食事や生活で、どんな栄養素が摂取不足で摂取不要なのか、カウンセリングや治療を通してアドバイスさせていただければと思います。

ただ、皆さんが自身に必要な食事を食べたり、サプリや薬を飲んでも、身体に吸収されなければ意味がありません。

摂取した栄養はすべて血液に乗って運ばれ、それぞれ必要な場所で吸収されます。

目的地までの血の通り道をきちんと確保することが重要になってきます。

鍼灸マッサージは、筋肉にアプローチすることで筋緊張による血管の圧迫を防いだり、自律神経にアプローチすることで血管の拡張・収縮や胃腸器官・生殖器などの内臓機能の働きを助けてくれます。

私たちの持っている知識をお伝えして+1%、鍼灸マッサージ治療を受けて+1%、と少しづつ皆さんの可能性を上げるお手伝いをさせていただければと思います。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず